2000年11月,青城山—都江堰、龙门石窟、清东陵、西递宏村同时被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

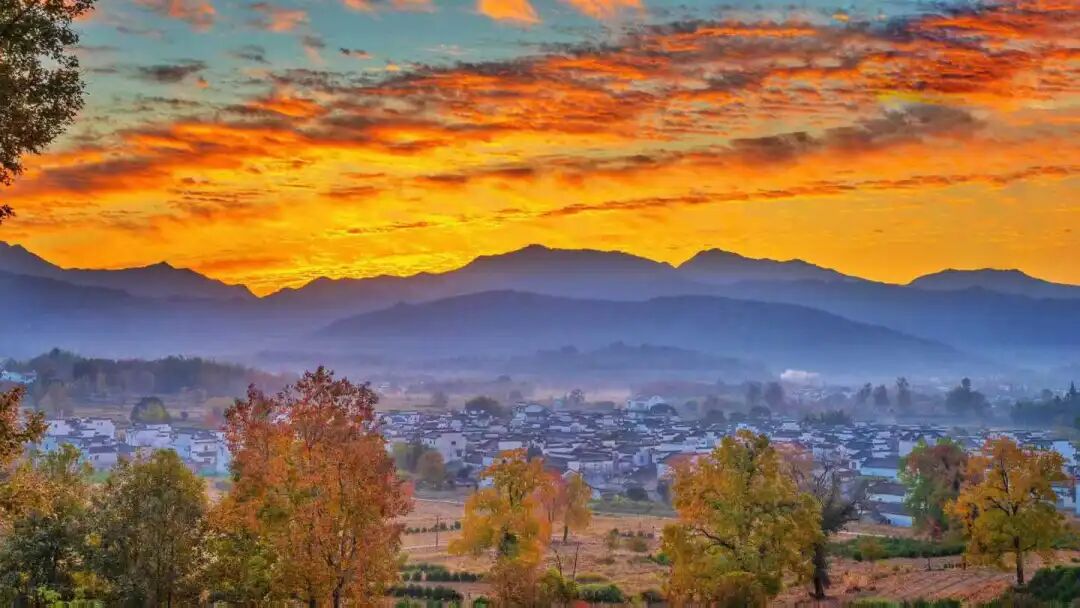

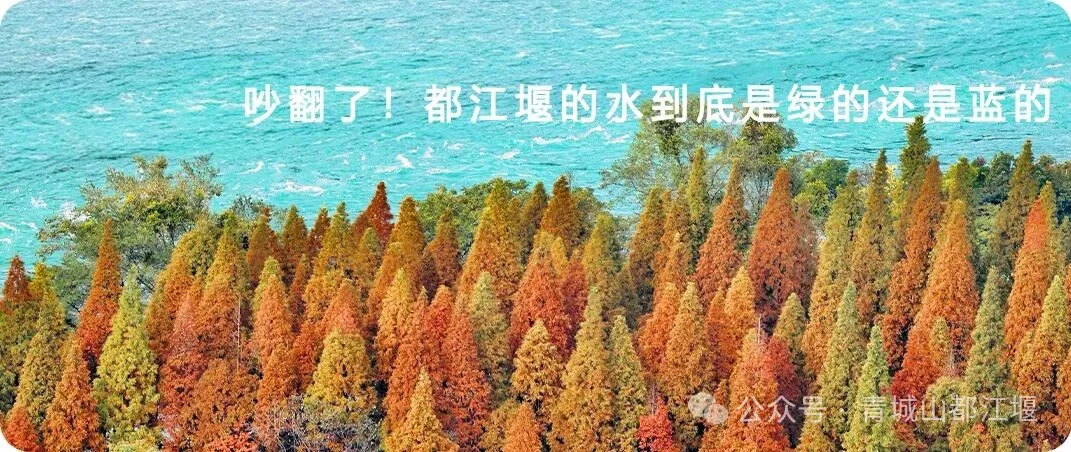

25载春秋流转,于今朝回望,千年古堰依旧碧波潋滟、清流潺湲,以不息之姿润泽着天府之国的沃野千里;幽幽青城仍旧翠色欲滴、生态盎然,于苍茫林海间涵养着人文与自然的双重悠远脉动;龙门石窟作为“中国石刻艺术的最高峰”,静默中诉说着千年的历史沧桑与文化辉煌;清东陵作为明清皇家陵寝之瑰宝,庄严里承载着皇家的辉煌记忆与建筑艺术的至臻美学;西递宏村被誉为“中国徽派古村落的活态样本”,恰似一幅流动的水墨长卷,于古朴宁静中尽展徽派建筑的独特魅力。

值此申遗成功25周年,四大景区携手联动,于时光长河中回溯往昔峥嵘岁月,在时代浪潮里展望未来,共同铺展中华文明多元交融、璀璨夺目的瑰丽画卷,齐心守护这份属于全人类的共同财富。

今年是西递、宏村申遗成功25周年,申遗成功,不仅让西递、宏村获得了“世界级”的身份认证,也为黟县带来了全域发展的新契机。25年来,黟县在保护中开发、在传承中创新,走出了一条文化遗产与经济社会协调发展的道路,成为全球乡土文化遗产保护的典范。

25年的发展证明,黟县西递、宏村申遗的成功,本身是一次成功的价值发现、文化复兴和社区激活,更是黟县“中国画里乡村 桃花源里人家”价值的被世人的明确认定。

黟县被誉为“桃源”,并非偶然。从地理环境、历史文献、文化背景到现实景观,黟县都与陶渊明笔下的“桃花源”高度契合。

有人说,“桃花源”是文学的理想。但黟县以其真实的地理吻合、深厚的历史底蕴和持续的文化实践,让“世外桃源”不再只是理想,而是可触可感的现实。

部分图片来源:黟县徽黄旅游集团

文章转自:黟县文旅

水灵妹在此表示感谢

- END -

【听说 都在看】