摘要:为全面了解三星堆出土带彩青铜器施彩工艺,利用体视显微镜观察、偏光显微镜观察、拉曼光谱分析、扫描电镜-能谱分析及热裂解气相色谱-质谱联用分析等科学检测手段,对三星堆祭祀坑第二次发掘出土的13件带彩青铜器表面彩绘装饰工艺进行了系统研究。研究结果表明,13件带彩器物上共有两种颜料:红色颜料为朱砂,黑色颜料为炭黑;施彩工艺以阴刻填纹和表面涂绘为主,表面涂绘使用了单层或多层彩绘装饰,最多处可见三层双色彩绘,部分可见接笔痕迹,推测使用了毛笔一类的工具。该研究为进一步揭示三星堆祭祀坑出土铜器施彩装饰技术提供了新的证据。

1 材料和方法

1.1 样品情况

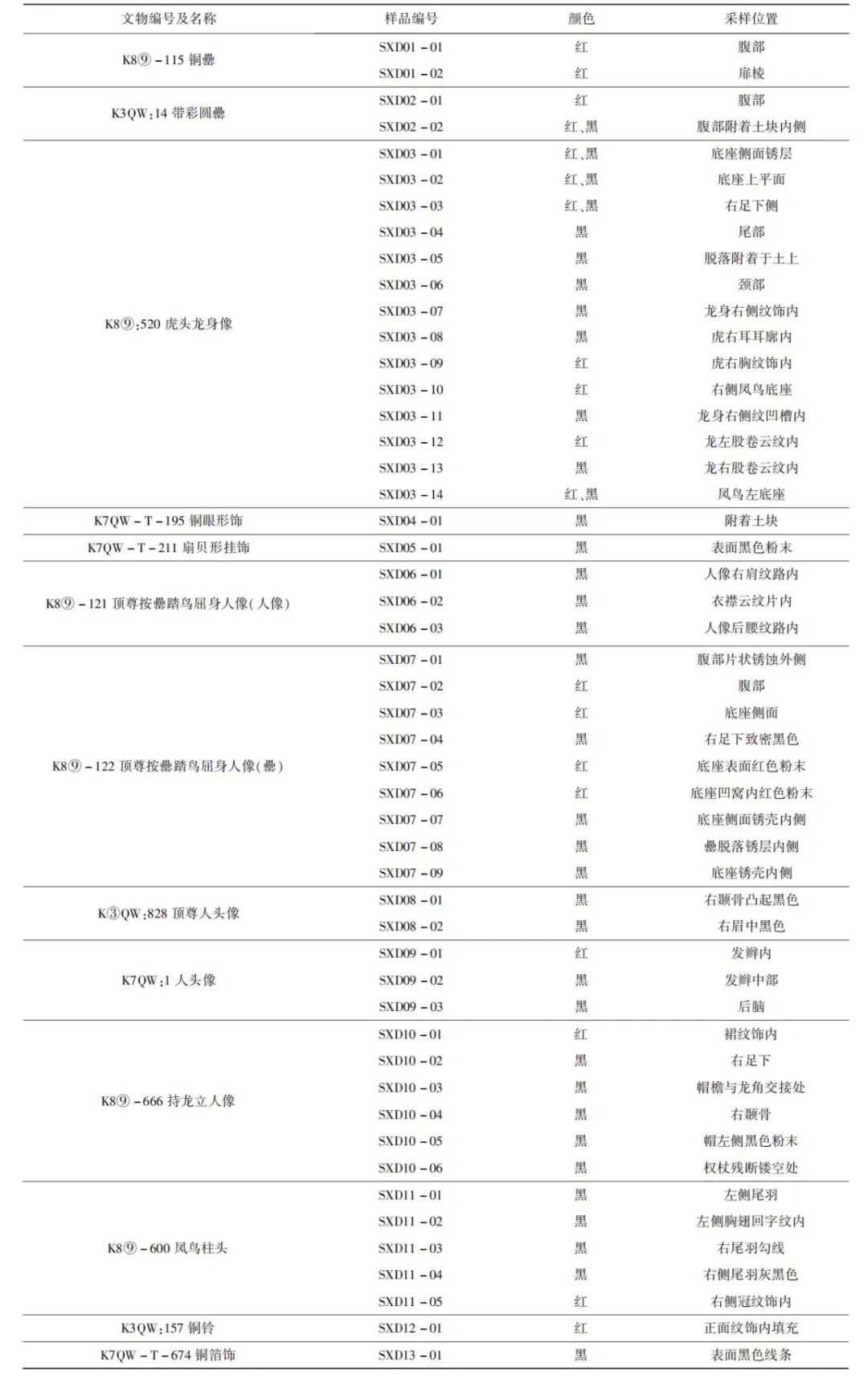

本次分析的有色样品共计50件,个别样品上带有红、黑两种颜色,经统计50件样品中,红色样品共19件,黑色样品共36件。分析检测样品均为在修复过程中收集的无法回贴的颜料碎片和粉末,以及附着于器物表面无法通过肉眼辨别是否为颜料的黑色物质,具体情况如表1所示。

表1 三星堆祭祀坑第二次发掘出土带彩青铜器有色样品统计表

1.2 分析方法

本次对50件有色样品进行科学分析,采用的分析方法有:体式显微观察、偏光显微观察、拉曼光谱分析、扫描电镜及能谱分析、热裂解气相色谱-质谱连用分析。具体分析操作如下:

偏光显微及体式显微镜观察:使用Leica DMLSP偏光显微镜和Leica Wild体视显微镜进行观察。实验方法为:用钨针在显微镜下取洁净的颜料颗粒置于载玻片上,使用无水乙醇浸润后分散,待溶剂完全挥发,放置盖玻片于样品上,并使用固封树脂从盖玻片一侧滴入,待树脂完全覆盖样品并冷却,在偏光显微镜下进行观察记录;将片状样品垂直粘在双面胶上,在体视显微镜下用树脂进行包埋,等待完全固化后,在打磨机上用砂纸打磨包埋样面,并在体式显微镜下观察剖面。

拉曼光谱分析:使用Renishaw inVia型显微激光拉曼光谱仪(雷尼绍公司,英国),分析工作条件为:激发光波长为514nm。波数在100~3000cm-1范围内,波数精度为±1cm-1,物镜为100×镜头,光斑尺寸为1μm,信息采集时间为10s,累加次数1~3次。取颜料颗粒置于载玻片上,用无水乙醇浸润后分散,将载玻片放置于样品台上,在显微镜下选择需要分析的样品区域进行检测分析。

扫描电镜及能谱分析:使用FEI QUANTA 650(赛默飞,美国)扫描电子显微镜及INCA X-MAX250型X射线能谱仪(牛津,英国),分析条件为环境扫描。用钨针在显微镜下取洁净的颜料颗粒置于导电胶上,放置于实验舱内,使用扫描电子显微镜观察颜料颗粒形态并使用X射线能谱仪分析元素组成。

热裂解气相色谱-质谱连用分析:使用热裂解仪PY-3030D(日本前线实验室)和气相色谱质谱仪GC/MS-QP 2010Ultra(岛津,日本),色谱柱型号为DB-5MS UI,长20m,内径0.18mm,膜厚0.18μm。分析条件为裂解温度600°C,裂解时间12s,注射器温度290°C,注射器和色谱仪的连接接口温度为315°C。GC/MS-QP2010 Ultra的载气气体为高纯氦气,进气压力为104.2kPa,分流比为1∶30。电子压力控制系统采用恒流模式,质谱仪采用EI电离,电离能为70eV,质荷比的扫面范围35~500,循环时间为0.3s。取少量样品置于热裂解专用样品杯中,加入3μL甲基化试剂,将样品杯置于热裂解自动进样器中,按设置方法启动热裂解气相色谱质谱仪。

2 结果和讨论

2.1 偏光显微观察

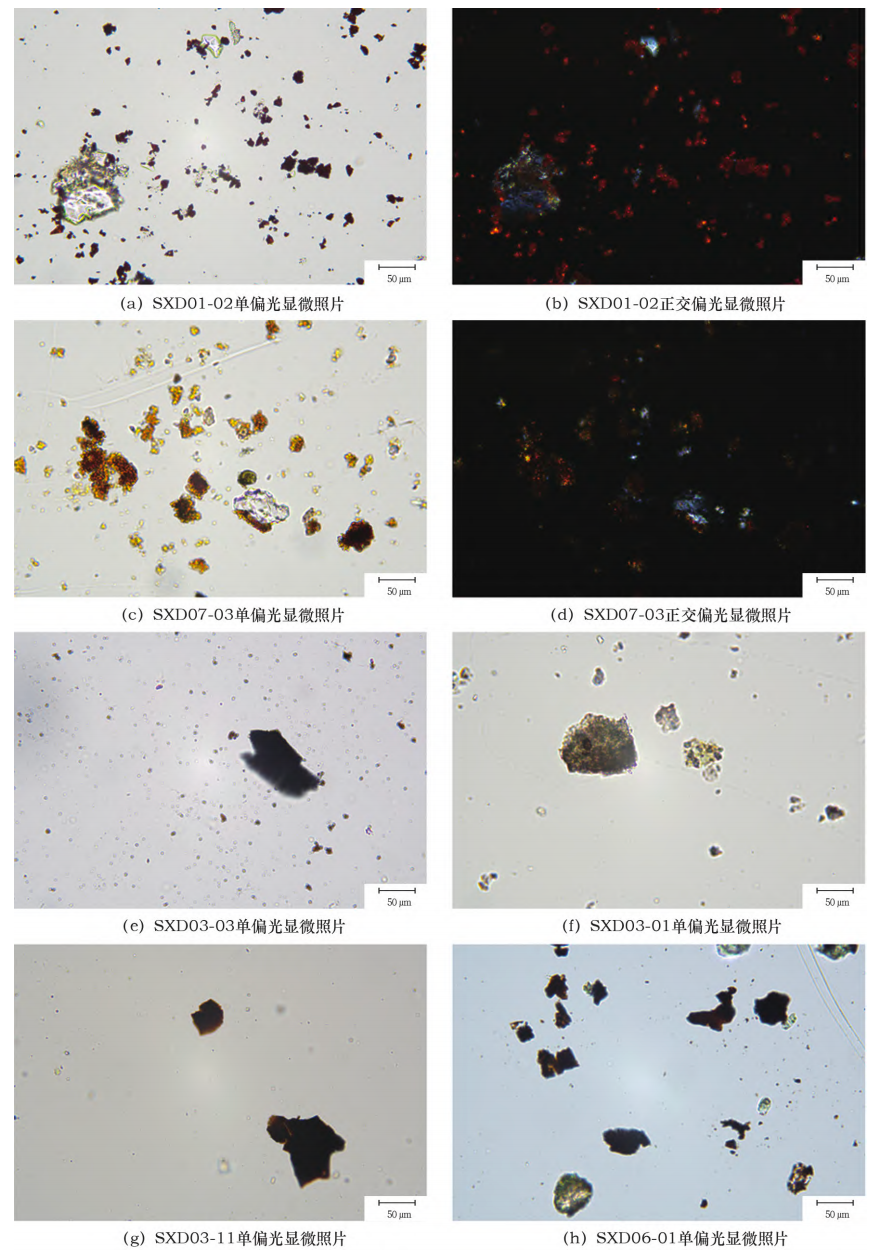

偏光显微观察显示,多数红色样品在单偏光下呈红色或暗红色的岩石状晶体,在正交偏光下呈火红色并带有橘黄色调,折射率大,消光性强,如图1a、图1b所示。根据其特征可推断该红色样品为朱砂;SXD07-03、SXD07-06两件红色样品在单偏光下呈暗红色,边缘圆润,在正交偏光下全消光,折射率大,如图1c、图1d所示,推测为锈蚀产物氧化亚铜。

图1 样品偏光显微照片

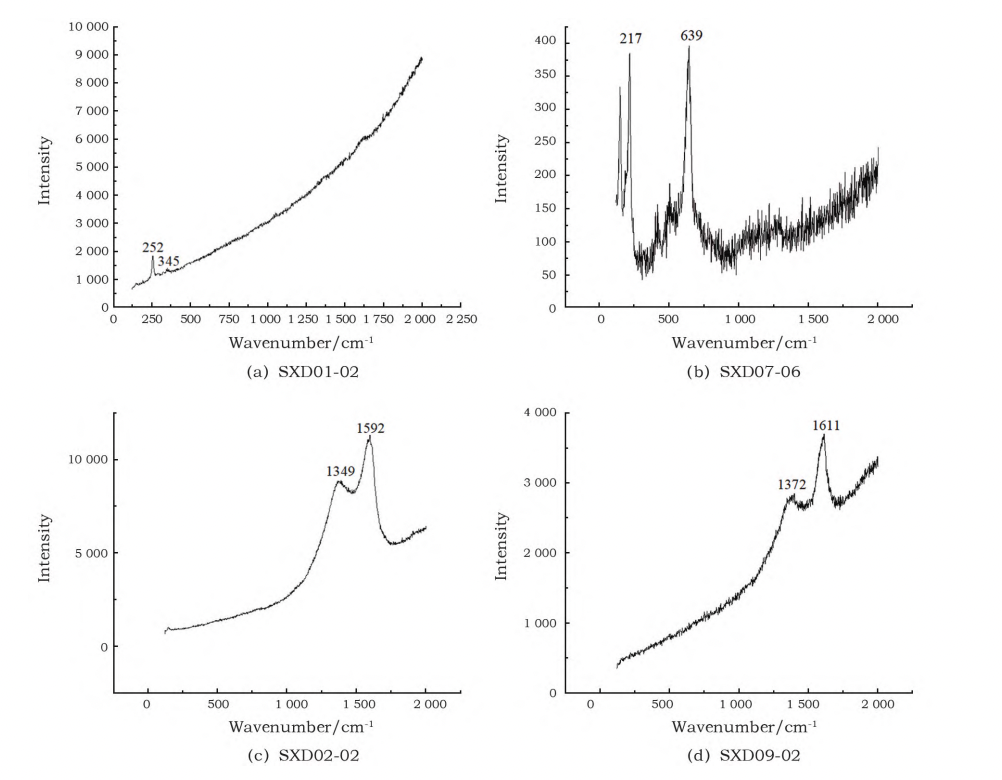

黑色样品共计30件,根据边缘颜色形状和颗粒大小可观察到三种形态:在单偏光下呈边缘锐利的块状黑色,在正交偏光下全消光的样品共8件,如图1e所示;在单偏光下呈黑色小颗粒聚集状,在正交偏光下全消光的样品共15件,如图1f所示;样品SXD10-02同时存在上述两种形态的黑色颗粒。经统计,两种形态的黑色样品共24件,初步推断均为炭黑。另有6件样品在单偏光下黑色呈块状,边缘呈褐色,在正交偏光下全消光,如图1g、图1h所示,仍需进一步判断。具体结果如表2所示。

表2 黑色样品偏光显微观察结果

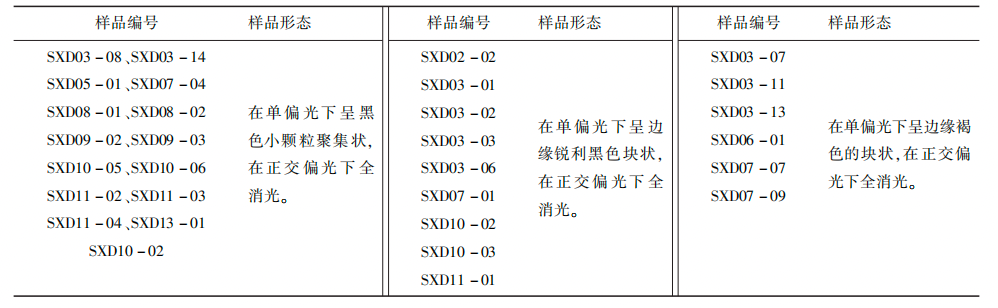

2.2 拉曼光谱分析

拉曼光谱分析结果(图2)显示,绝大多数红色粉末样品的峰值为252、345cm-1,如图2a所示,与文献中硫化汞的特征峰对应较好[5],可判断为朱砂;SXD07-03、SXD07-06两件红色样品的峰值在217、639cm-1和216、622cm-1,与文献中赤铜矿特征峰220、423、639cm-1对应较好[6],可判断为锈蚀产物;边缘锐利的黑色样品的峰值为1349、1592cm-1,如图2c所示;小颗粒聚集状黑色样品的峰值为1372、1611cm-1,如图2d所示,对照文献,两种黑色样品均与石墨的拉曼特征峰对应较好[7],即炭黑。

图2 样品拉曼光谱图

2.3 扫描电镜及能谱分析

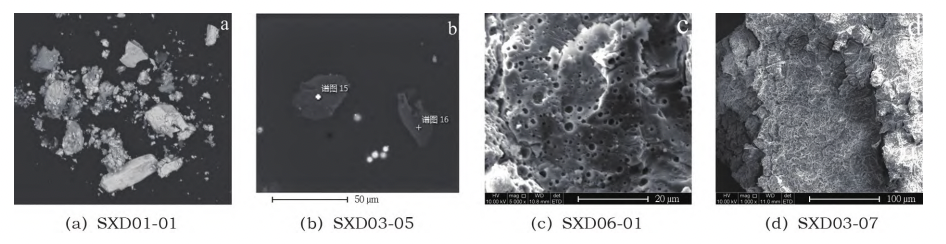

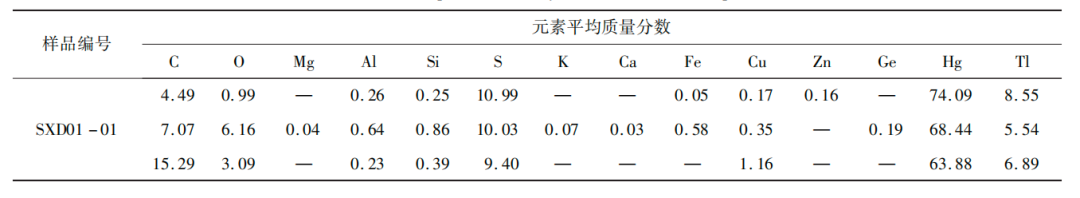

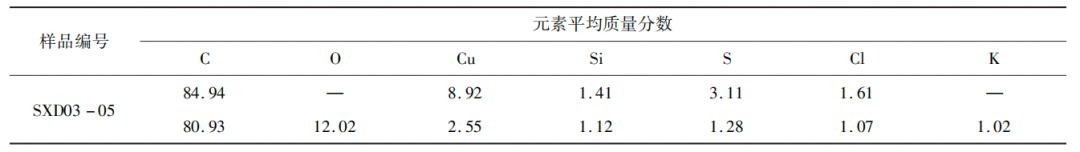

使用扫描电子显微镜观察颜料颗粒,图3a为红色样品颗粒的背散射照片,能谱分析结果如表3所示。分析结果显示,照片中亮度较高的颗粒为红色样品颗粒,粒径大小不一,其主要成分为S和Hg元素,与拉曼光谱结果一致,可判断为朱砂;图3b为黑色样品颗粒的背散射照片,能谱分析结果如表4所示,主要成分为C元素,与拉曼光谱结果一致。图3c、图3d为脱落的片状黑色彩绘二次电子像,可见大量微孔和明显的层状结构。

图3 颜料颗粒扫描电子显微镜照片

表3 红色样品成分分析结果 (%)

表4 黑色样品成分分析结果 (%)

2.4 热裂解气相色谱-质谱连用分析

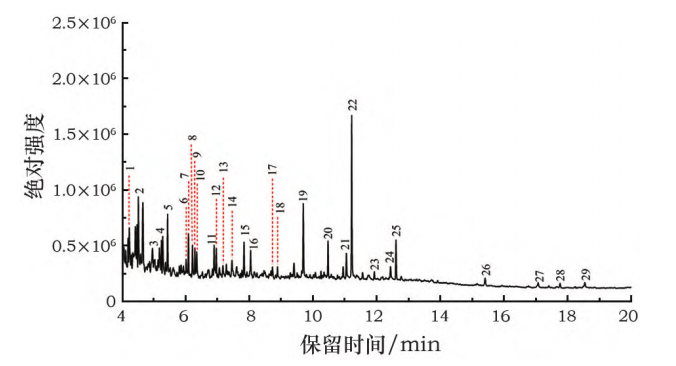

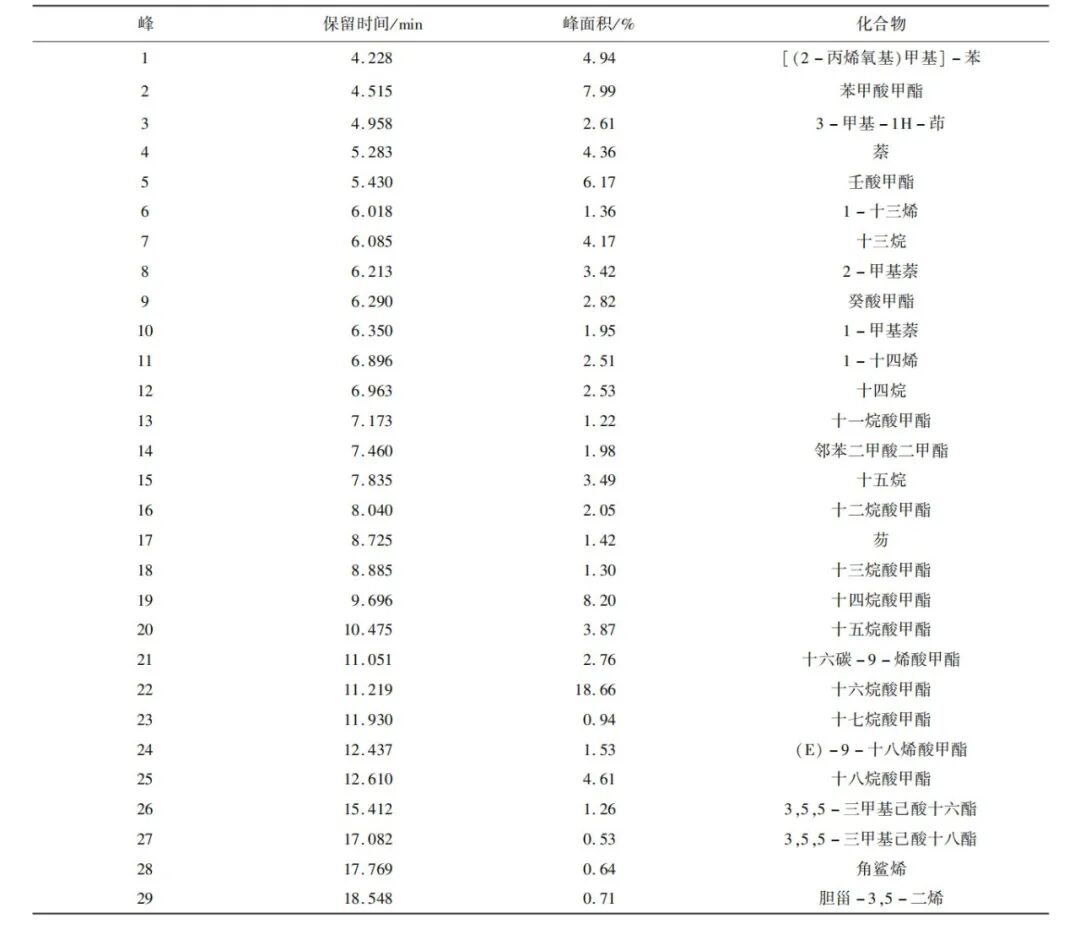

使用热裂解气相色谱-质谱连用仪对偏光显微镜观察中在单偏光下黑色呈块状、边缘呈褐色的3件文物的黑色样品成分进行更近一步分析研究。分析结果显示:三件黑色颜料样品的大多数裂解产物为直链烷烃、烯烃、芳香烃,推测来自于烟炱或炭黑[8]。此外还检测到含量较高的脂肪酸,但与干性油[9-10]、动物胶、鸡蛋等蛋白质胶结材料[11-13]、生漆[14]等常见有机胶粘剂的脂肪酸图谱均不相符,具体结果如图4和表5所示。结合上述分析结果可判断,本次分析检测的黑色样品均为炭黑,其中使用的胶结材料仍有待进一步分析研究。

图4 样品SXD03-07的热裂解气相色谱-质谱总离子流图

表5 三星堆出土带彩青铜器黑色样品的主要裂解产物

2.5 讨论

2.5.1 红色颜料

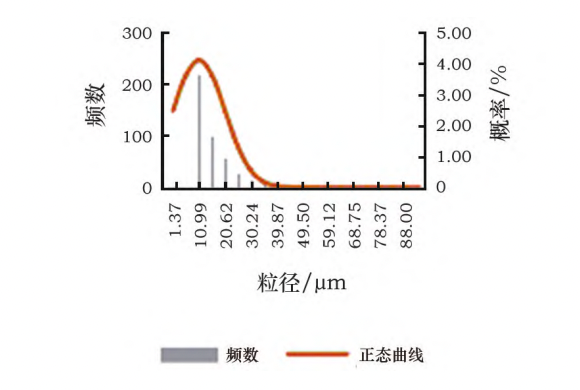

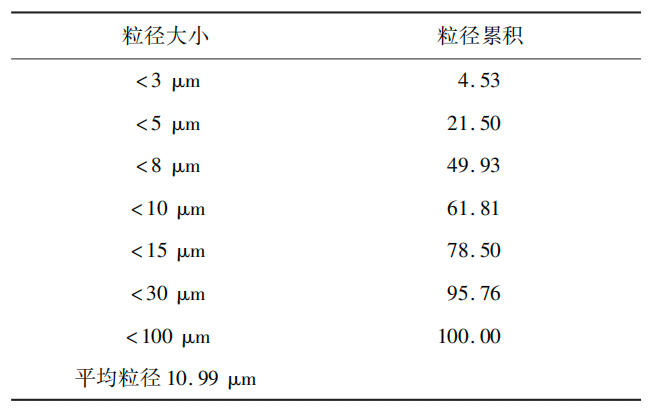

根据上述分析结果可知,三星堆祭祀坑出土的带彩铜器上使用的红色颜料为朱砂。据古籍记载[15],朱砂作为颜料使用,需经过矿料开采、碾磨至粉碎、浸洗沉淀后再分出粗细利用。对三星堆祭祀坑中出土器物上的朱砂进行颗粒度分析,共收集有效朱砂颗粒数据707个,分析结果如表6及图5所示。其中最长粒径为90.45μm,最短粒径为1.55μm,平均粒径10.99μm;在30μm的粒径累积为95.76%,即绝大多数朱砂颗粒小于30μm。朱砂颗粒相对较大,无伴生矿,应为经过磨制筛洗后的天然矿物颜料。

图5 三星堆出土青铜器表面朱砂颗粒度分布示意图

表6 朱砂颗粒度分析结果 (%)

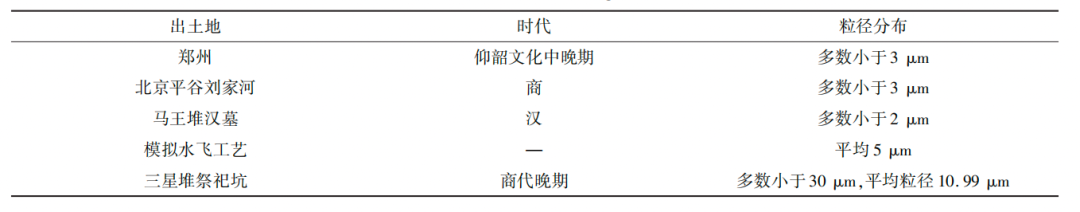

与年代更早或更晚的已发表遗物遗迹上朱砂粒径数据进行对比,如表7所示:郑州仰韶文化中晚期石器表面朱砂粒径最长粒径小于30μm,绝大多数小于3μm[16];北京平谷刘家河商代墓葬出土朱砂粒径多数小于3μm[17];马王堆汉墓出土N-17朱染织物粒径小于2μm占76%[18];现代模拟水飞工艺制备朱砂粒径分布在1~20μm,平均粒径为5μm。可见,无论是新石器时代晚期或汉代,都已出现可获取平均粒径小于5μm的朱砂颜料。换而言之,三星堆祭祀坑出土带彩青铜器表面朱砂从粒径大小来看,研磨制作工艺尚未达到水飞工艺制取朱砂的要求。

表7 古代朱砂粒径分布

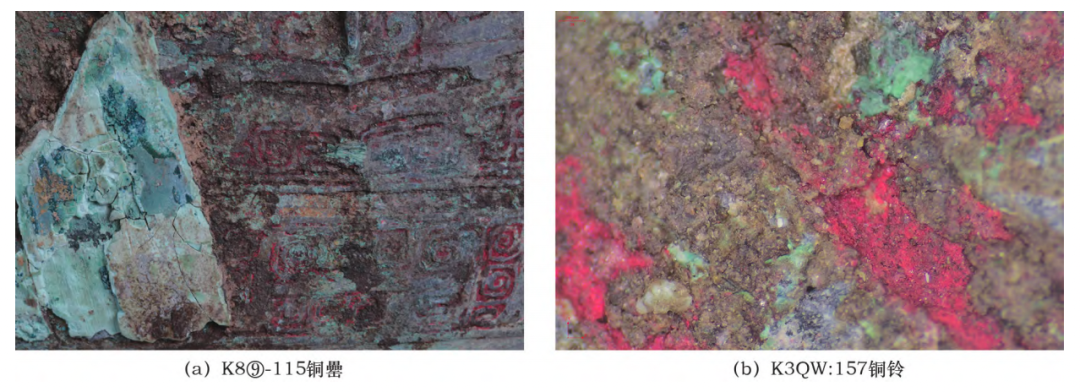

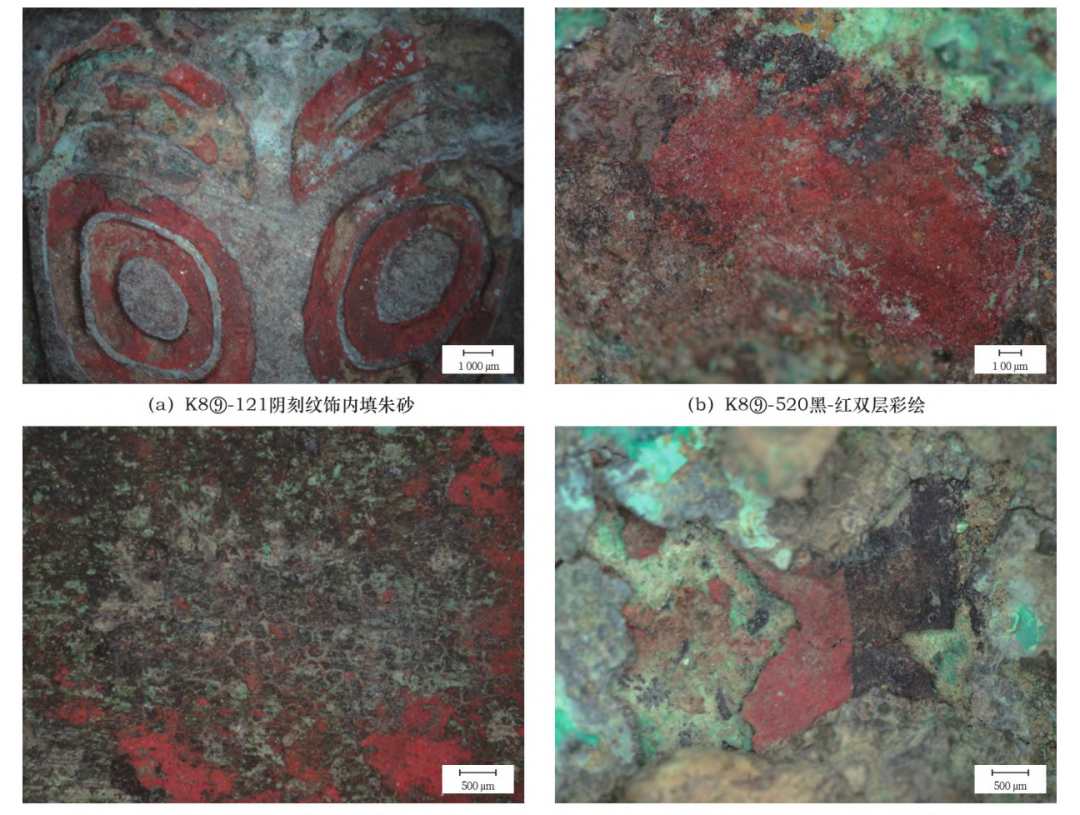

商周时期铸造青铜器多为金色、浅黄至橙黄,在铜器表面填纹可有效凸显纹饰[19]。朱砂作为矿物本身不具有附着在器物表面的能力,颗粒越大,越难附着在器物表面,需将朱砂研磨至极细,再加入胶结材料才能保存于器物之上。第一轮发掘报告中提到大部分容器表面均有红色颜料[1],但出土时保存情况较差,现可见红色颜料保存较少,带有朱砂的器物在保护修复过程中彩绘也极易脱落。故推测,当器物表面仅使用朱砂作为彩绘装饰时,工匠有意识地将其施于阴刻纹饰(图6)内,使颜料尽可能多地附着于器物表面,随着时间推移,胶结材料老化,朱砂附着于土壤,难以稳定附于器物表面。

图6 阴刻纹饰内填朱砂照片

2.5.2 黑色颜料

除通体填充朱砂的铜罍外,多数带彩青铜器表面有使用黑色颜料的痕迹,经上述分析研究可知,三星堆祭祀坑使用的黑色颜料为炭黑。炭黑颜料多为燃烧稻草、麦秸、杂草或其他木材、动植物油收集浮烟而成[15],颗粒较为细腻,《本草纲目》中记载“其质轻细,故谓霜”[20],显微镜下呈现小颗粒聚集的形态;而坑内烧成的灰烬由于环境因素与焚烧不充分等原因,多呈现边界清晰有棱角的块状炭。因此,当器物上的炭黑与器物结合紧密,难以通过肉眼观察图案进行判断时,可取少量样品用此方法将炭黑颜料与焚烧祭祀时产生的灰烬进行区分。通过分析研究可知,本次经检测的30件黑色样品中,21件为炭黑颜料,9件为焚烧产生的污染。古代炭黑作为颜料,炭黑的颜色与粒径和纯度有关。纯度越高、粒径越小,色泽越好[21]。此次分析研究中使用炭黑颜料装饰的不同器物(图7),黑色颜料与器物结合大多较为牢固,观察黑色纹饰有明显的明暗深浅差异和细腻度的差异,接笔处可见起点和转折,线条有粗细之分,显微镜下可见清晰颜料涂刷走势,颜料层有叠压,推测使用笔类工具绘制。

图7 绘黑彩文物及局部照片

2.5.3 施彩工艺

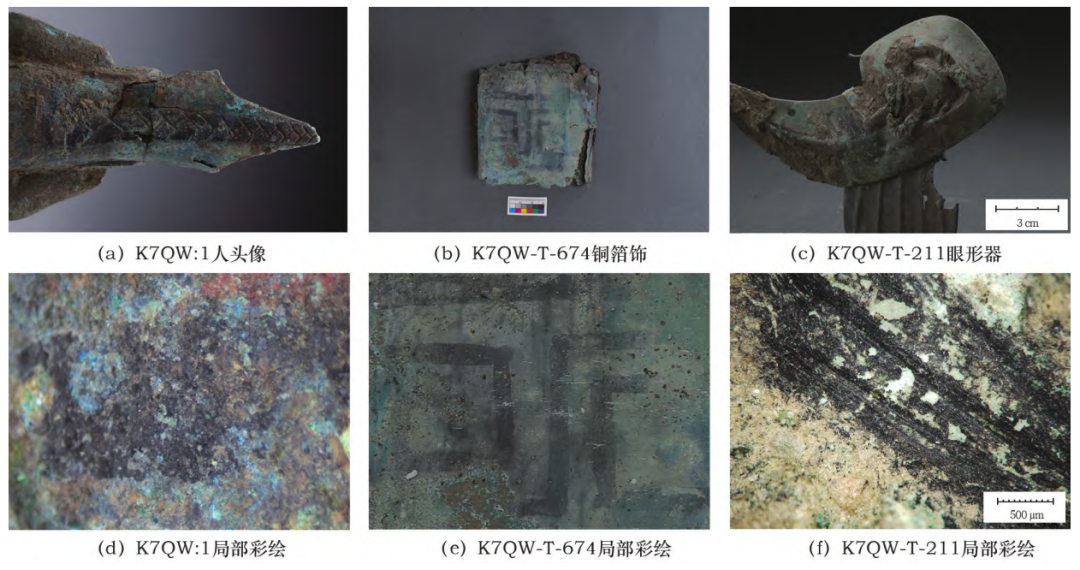

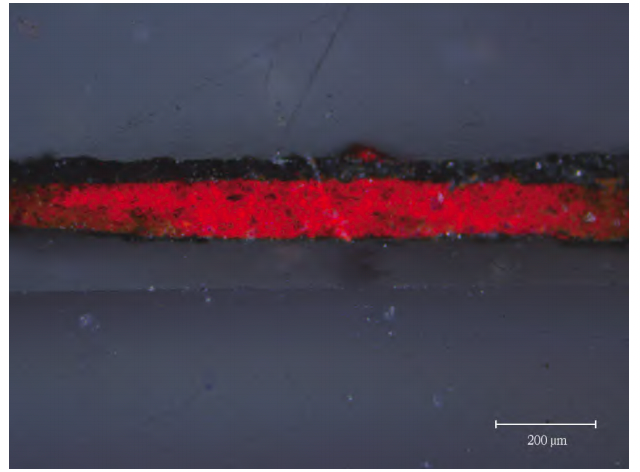

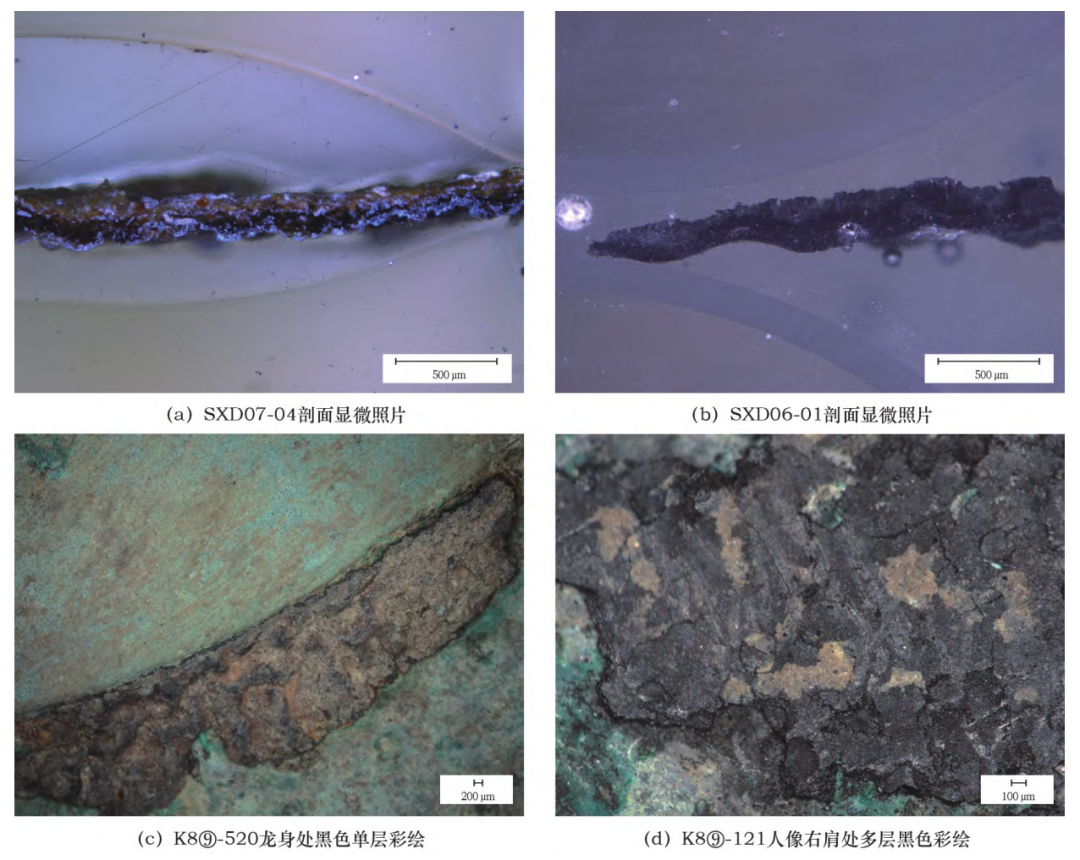

使用树脂将片状颜料样品进行包埋,在显微镜下观察剖面结构,图8为红色剖面样品。结果显示:SXD03-02剖面样品在显微镜下可见4层,最外层为少量朱砂颗粒,第二层为炭黑颜料层,第三层为朱砂颜料层,第四层为炭黑颜料层。其中,第二层为炭黑颜料层厚度为39.2~58μm,第三层朱砂颜料层厚度为83.7~125μm,第四层为炭黑颜料层厚度为5.3~16.4μm。为进一步探究彩绘绘制工艺,对彩绘层厚度进行模拟涂刷实验,以磨砂载玻片为彩绘载体,为尽可能还原现场出土文物脆弱彩绘状态,选择矿物颜料朱砂,并进行简单研磨,以骨胶作为胶黏剂(骨胶∶颜料=1∶50),配制朱砂颜料,使用锋宽约10mm的平头排笔均匀涂刷于载玻片上,涂刷三层后,在超景深显微镜下观察并测量彩绘层厚度,如图9所示,朱砂层厚度约为60μm。青铜作为一种较为特殊的彩绘载体,表面致密且极为光滑,颜料中胶结材料较少或涂刷颜料层数较少时,极易流淌,无法覆盖器物底色,且较难牢固地存在于载体表面。三星堆祭祀坑出土带朱砂装饰的青铜器,朱砂颗粒较大,色泽浓郁,厚度可达100μm以上,推测在制作时应使用了大量胶结材料,并进行了反复上色。通过体式显微镜观察(图10)可见,朱砂除填充于阴刻纹饰内,也被应用于表面绘制,如K8⑨-520和K8⑨-122两件器物表面,以炭黑颜料做底色,再用朱砂进行涂绘如图10b、图10c所示;少数器物在红色彩绘上又以黑色勾画出纹饰,形成黑-红-黑三层彩绘,如图10d所示。红黑撞色既形成了强烈色彩对比,以更为细腻的炭黑颜料做底,亦使得朱砂在器物表面更加牢固。

图8 SXD03-02剖面显微照片

图9 朱砂涂刷模拟实验显微照片

图10 三星堆出土带彩青铜器红色彩绘显微照片

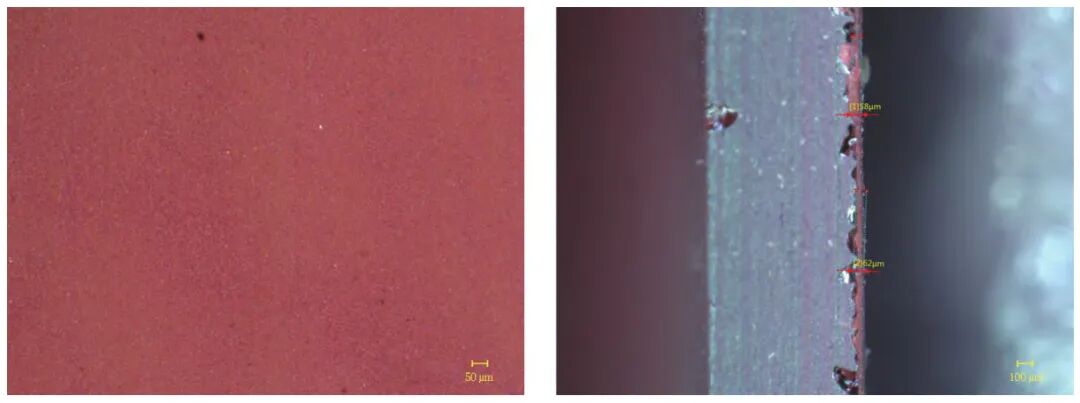

仅带有炭黑颜料的片状样品在显微镜下的剖面结构如图11所示。结果显示:SXD07-04黑色样品剖面显微观察显示为2层,最外层为黄绿色锈蚀及污染物,内层为炭黑颜料层,颜料层厚度约为66.7~137.2μm;SXD06-01样品剖面显示为1层,颜料层厚度约为129.5~287.1μm,该样品虽然没有明显的分层,但在显微镜暗场照明下可观察到黑色深浅差异,且颜料层厚度远大于SXD07-04黑色样品。不同文物上黑色颜料的厚度差异在体式显微镜观察下尤为明显:如图11c所示K8⑨-520龙爪上的黑色彩绘层较薄;K8⑨-121顶尊按罍踏鸟屈身人像上的黑色彩绘则较厚,在彩绘龟裂、脱落部位可见明显分层,如图11d所示。

图11 三星堆出土带彩青铜器黑色彩绘显微镜照片

据《韩非子·十过》中记载:“尧禅天下,虞舜受之,作为食器,斩山木而财之,削锯修之迹,流漆墨其上,输之于宫以为食器。诸侯以为益侈,国之不服者十三。舜禅天下而传之于禹,禹作为祭器,墨染其外,而朱画书其内。”早前对第一轮发掘出土的带彩青铜器研究表明:三星堆祭祀坑出土铜器中的中原风格容器普遍采用红彩填充,本地风格器物红、黑两色均有使用,装饰技法以墨线勾绘为主[2]。但仍有众多本地风格的器物如铜铃、铜挂饰等未见施彩现象。结合本次分析研究的出土带彩铜器来看,对比第一轮发掘出土带彩文物发现:挂饰、铜铃等器物亦有彩绘,使用颜料有红、黑两种,且同时存在填彩和绘彩两种装饰技法,其中绘彩又可分为单层彩绘、双层彩绘和多层彩绘。

据目前对考古发掘出土带彩青铜器研究可知,青铜器饰彩现象于商代晚期出现,东周时期迅速发展,春秋战国时期施彩工艺逐渐复杂,至秦汉时期达到鼎盛[22-25],其中填彩工艺占据了绝大多数。贾文熙等[24]研究人员在对首都博物馆部分馆藏青铜器进行保护修复工作中发现,北京、陕西、山西、河南等多地出土的商周时期青铜器中,均有以红、黑填充物装饰阴刻纹的现象,填饰颜料与器物纹饰高度保持一致,即填彩青铜器;绘彩青铜器发现数量则较为稀少,以秦始皇帝陵出土的46件青铜水禽和彩绘铜车马最具代表性,青铜水禽的发现也是此前国内发现时代最早、数量最多的一批彩绘圆雕青铜器[26]。其表面以胶料调和矿物颜料绘制成精美图案,装饰图案具有一定厚度,有立体花纹的视觉效果,与三星堆祭祀坑出土的彩绘青铜器绘彩具有相似之处。而此类绘彩青铜器在商周时期极为罕见,仅为个例:如金沙遗址梅苑东北部地点曾出土2件眼形器;湖北随县叶家山西周墓地第二大墓葬中曾出土1件绘红色漆彩的青铜壶[22]。三星堆祭祀坑出土的带彩青铜器,年代较早且数量大,既有填彩工艺又有彩绘纹饰,对研究中国古代青铜器装饰工艺的过渡与发展具有重要意义。

3 结论

本次分析研究的13件带彩器物上共有两种颜料:红色颜料为朱砂,黑色颜料为炭黑;施彩工艺以阴刻填纹和表面涂绘为主。朱砂多均匀填充于阴刻纹内,具有一定厚度,部分用于平面纹饰绘制,平涂朱砂处多以炭黑为第一层彩绘,再在其上进行绘制;炭黑颜料多平涂在器物表面,部分可见接笔痕迹,推测可能使用了毛笔一类的工具。选择施彩的器物种类繁多,无特别规律,不同器物表面色彩使用多变,小型器物上的色彩较为单一,大型器物上则呈现单层彩绘、双层彩绘和三层彩绘等不同装饰,最多处可见三层双色彩绘。与第一轮发掘出土带彩文物对比统计发现:施彩器物种类和施彩工艺灵活多变,挂饰、铜铃等器物亦有彩绘,同时存在填彩和绘彩两种装饰技法。不同线条和图案纹饰与当时当地的艺术审美和绘画技术水平密切相关,朱砂颗粒较大,反映出朱砂的研磨筛洗工艺尚有较大发展空间;炭黑描绘的线条流畅程度与图案精美程度则较大地依赖制作者个人审美和绘画技巧,尚未形成统一化、标准化的生产加工工艺。因此在未来工作中,仍需进一步关注带彩青铜器的数量及种类统计与施彩技法研究。除三星堆祭祀坑出土大量带彩铜器外,同时期其他墓地遗址出土的带彩青铜器少之又少,施彩动机和文化延续还有待发掘,后续将对此展开深入研究,进一步揭示古巴蜀青铜文化与中原和长江流域青铜文明之间的贸易交换和文化交流。

作者:刘江卫 朱思颖[秦始皇帝陵博物院,陶质彩绘文物保护国家文物局重点科研基地(秦始皇帝陵博物院)];郑芦(四川省文物考古研究院);惠娜 李晓溪 杜维莎 黄建华 夏寅[秦始皇帝陵博物院,陶质彩绘文物保护国家文物局重点科研基地(秦始皇帝陵博物院)];肖庆(四川省文物考古研究院);周萍[秦始皇帝陵博物院,陶质彩绘文物保护国家文物局重点科研基地(秦始皇帝陵博物院)]

原文刊于:《文物保护与考古科学》 2025年 第5期

来源丨中国社科院考古所中国考古网

排版丨铁牛

校对丨一二、珂馨

审核丨小黑哥、梓归