灵渠的历史空白

灵渠文化与文明系列讲座·第一讲

灵渠虽然存在了两千多年,但是我们至今还不知道它开凿于哪一年?它初始之时的具体形态如何?在唐代以前,它有无名称,如有,它的名称是什么?它既然是一条这么有地位和重大影响力的人工运河,为什么在《史记·河渠书》、《汉书·沟洫志》以及《水经注》这些中国古代最重要的河渠历史典籍书中,没有一个字的记载?以致在唐代以前一段漫长的时间么里,一直处于历史的空白期,仿佛监禄(史禄)凿的这条渠根本就没有存在过。

细读史籍,我们发现忽视灵渠的存在,几乎是唐代以前的一个普遍历史现象。史学家们往往说到与灵渠有关的历史事件时,都一笔带过不提。

如司马迁在《史记·西南夷列传》中,引番阳令唐蒙给汉武帝的奏章,献计对南越国用兵:“今长沙、豫章往,水道多绝,难行。窃闻夜郎所有精兵,可得十余万,浮船牂柯江,出其不意,此制越一奇也。”

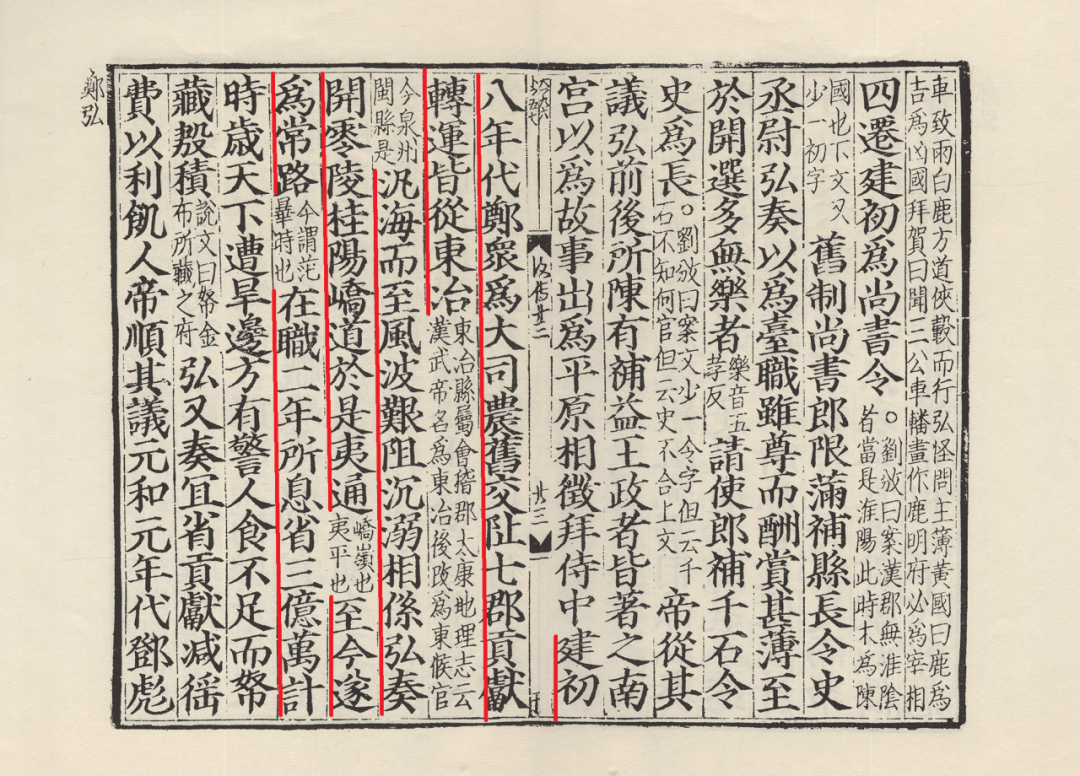

图:《史记》卷一一六《西南夷列传》宋乾道七年刻本

灵渠是由长沙南出岭南的重要水道,当然也应包括在那些“水道多绝,难行”的水道之内。灵渠既是沟通岭南与中原的重要水道,为什么会“绝”了呢?对此,司马迁一字不提。班固在《汉书·西南夷两粤朝鲜传》中,基本上重复了这个说法,不提灵渠的存在。

图:《汉书》卷九五《西南夷两粤朝鲜传》宋庆元元年建安刻本

《史记·南越列传》,记汉武帝元鼎五年(公元前一一二年),下令向南越国进军,其中“故归义越侯二人为戈船、下厉将军,出零陵,或下离水,或抵苍梧。”

图:《史记》卷一一三《南越尉佗列传》宋乾道七年刻本

《汉书·武帝纪》、《汉书·西南夷朝鲜传》基本上重复了《史记》所记,只不过在《武帝纪》中,记述得较为详细一些:“归义越侯严为戈船将军,出零陵,下离水;甲为下濑将军,下苍梧。”这里使人费解的是,归义越侯严将军,他所率领的戈船战舰,“出零陵,下离水”,而灵渠是湘楚下南越水上必经之地,他的戈船不经灵渠,又怎么出得了零陵,下得了漓水呢?

图:《汉书》卷六《武帝纪》宋庆元元年建安刻本

班固在《汉书·司马迁传》中写到司马迁“二十而南游江淮,上会稽,探禹穴,窥九嶷,浮沅湘。”司马迁约生于公元前145—135年,他“窥九嶷,浮沅湘”的时候,监禄凿的灵渠已有八、九十年了。司马迁的这次游历的足迹,已接近灵渠。像他这样以实地考察写历史的大家,即使不能亲历灵渠(灵渠当时被南越国占据着),但在湘江上,他也可以打听有这么一条重要的人工运河,但是他却没有提到灵渠。

图:《汉书》卷六二《司马迁传》宋庆元元年建安刻本

到了南北朝时,南朝宋的范晔修《后汉书》,在《后汉书·朱冯虞郑周列传》中,记郑弘大司农开零陵峤道:“郑弘字巨君,会稽山阴人也……建初八年(公元83年),代郑众为大司农。旧交趾七郡贡献转运,皆从东冶(今福建福州市)泛海而至,风波艰阻,沉溺相系。弘奏开零陵、桂阳峤道,于是夷通,至今遂为常路。在职二年,所息省三亿万计。”灵渠是由零陵南出岭南的重要峤道,郑弘奏开零陵峤道,无疑要包括灵渠这条重要水道在内,为何只字未提灵渠?

图: 《后汉书》卷三三《朱冯虞郑周列传》宋白鹭洲书院刻本

历史上有东汉伏波将军马援修濬灵渠之说,并且还将马援与史禄、李渤、鱼孟威入祀在灵渠边的“四贤祠”内,可是《后汉书·马援传》并无马援修濬灵渠的任何文字记载。

图: 《历代名臣像解》马援像

而最忽视灵渠存在的要数北魏时期我国著名的地理学家、文学家郦道元。

郦道元考察天下河渠水系,撰成的地理文学巨著《水经注》这部书,记载了中国大小水道河渠1212条,对这些河渠,一一穷原竟委,详细记述了所经地区山陵、原隰、城邑、关津等地理情况,建置沿革和有关历史事件、人物甚至神话传说,无不繁征博引。引用书籍多达437种,还记录了不少汉魏间的碑刻,所引书和碑刻今多佚。《水经注》是公元六世纪前中国最全面而系统的综合性地理著作。郦道元约生活在公元470年至527年间,他所处的时代,距监禄(史禄)凿渠以通粮道,已有七、八百年,为什么他在《水经注》这部系统而宏大的地理学著作中,只记都江堰、郑国渠,甚至比灵渠后开的汉代引泾水,首起谷口,尾入栎阳的白渠都记入了其中,而唯独不记灵渠?

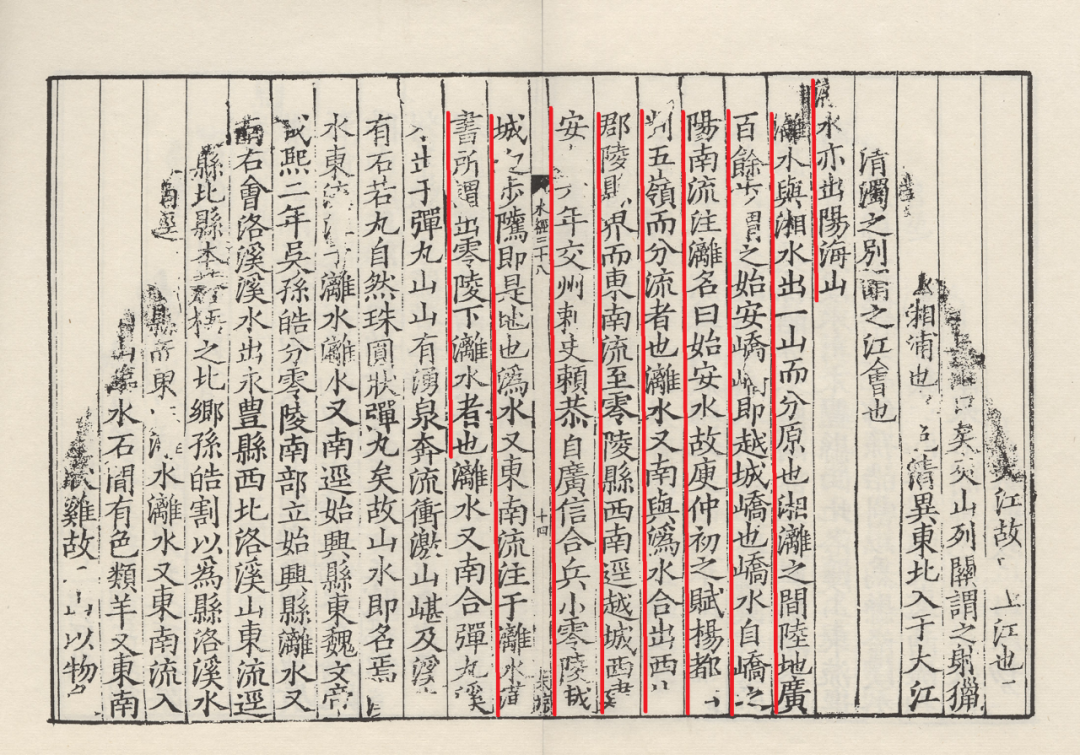

我们来看郦道元是怎样忽视灵渠的。在《水经注》的三十八卷专门有一篇“漓水”:

图: 《水经注》卷三八 宋刻本

这篇“漓水”注文虽短,但地理、历史、文化信息含量非常丰富。先说它的地理信息:郦道元告诉我们,湘江与漓江之间,陆地间隔仅“百余步”(秦朝六尺为一步)。这“百余步”距离就是湘、漓二水的分水岭始安峤。始安峤之南有一条南流注入漓水的支流名叫始安水,就是庚仲初在他所作的《扬都赋》中,“判五岭而分流兮”的那条河水。漓水又南与沩水汇合。沩水即是发源于猫儿山,上段称六洞河,出山与川江、黄柏江合流后始称大溶江的河道。

“漓水篇”的历史信息有两条:

第一条是《汉书》所谓“出零陵,下漓水”之地,本文已前述。

第二条历史信息是“建安十六年,交州刺史赖恭自广信合兵小零陵越城迎步骘,即是地也。”

这次历史事件发生的时间:建安十六年,即公元211年,建安是汉献帝的年号,此时魏、吴、蜀已三分天下,汉献帝已成傀儡。

事件发生的地点:小零陵。古零陵县为秦朝所置,治所在今广西全州县西南,这里西汉时为零陵郡治,东汉因郡治移于泉陵,以对郡而言,又称小零陵。

事件相关人物:赖恭,刘表治理荆州时,派为交州(今广州)刺史;步骘,东吴孙权重要的谋臣。事件发生的原因和经过:刘表治理荆州时,岭南属荆州管辖,刘表派赖恭担任交州刺史,吴巨担任苍梧太守,后二人发生矛盾冲突,赖恭在交州无法立足,遂向东吴孙权求援。孙权一看,这正是占据岭南的机会,当即派步骘为交州刺史,立为武中郎将,统领武射吏(善射的武官史)千余人,南行去接管交州政权。赖恭得知孙权已派步骘来岭南,便把交州和广信(今广西梧州)的兵一起带到始安水附近的小零陵迎接步骘,将交州政权移交步骘。

“漓水篇”的文化信息,便是郦道元引用庾仲初的名赋《扬都》,以扬始安水之名:“判五岭而分流者也。”庾仲初即庾阐,字仲初,颍川鄢陵(今河南鄢陵北)人,东晋大文学家,他创作的《扬都赋》,影响很大,社会上广为传写,曾引起建康(东晋国都,今南京市)纸贵的场面,与西晋大文学家左思的《三都赋》,引起“洛阳纸贵”相似。《扬都赋》洋洋洒洒,文采飞扬,不仅写到漓江上源的始安水“判五岭而分流兮,鼓沱潜而碎沛”,还写到“林蔚八桂之丛,果则黄柑朱橙”,这比唐代大文豪韩愈咏桂林的“苍苍森八桂”“家自种黄柑”诗句早了四百多年。

说了郦道元《水经注》中的“漓水篇”这么多信息,灵渠在哪呢?还是一个字也没有提到。凡是熟悉灵渠的人,都知道始安水,它是接入灵渠引湘江之水进入漓江,沟通湘、漓二水的首条河流,可以说,没有始安水,就没有灵渠;没有灵渠,始安水也就不为人所知。要知道,始安峤、始安水、始安县是与生俱来的啊。但是郦道元不但写到了始安峤,而且写到了始安水,还特地以东晋大文豪庾仲初的《扬都赋》为始安水扬名,为何却忽视了比始安水更重要的灵渠的存在?

是否在唐代以前,人们还不知有灵渠这么一条人工运河?答案是否定的,因为早在东汉时期,就有一位学者高诱,在他为淮南王刘安著的《淮南子·人间训》作注解时,在“使监禄无以转饷,又以卒凿渠而通粮道”句之后加注“监禄秦将,凿通湘水漓水之渠”(高诱《淮南子注》)这说明在东汉时,人们已经知道了,灵渠是监禄(史禄)凿通湘水漓水之渠,只不过这渠还没有名称而已。这条注解是目前所知灵渠最早最具体的一个史料。既然连高诱都知道“监禄秦将,凿通湘水漓水之渠”,司马迁在《史记·河渠书》,班固在《汉书·沟洫志》,郦道元在《水经注》“漓水篇”等重要著作中,为什么不记监禄和灵渠的史事,致使灵渠存在漫长的历史空白期?答案被厚厚的历史尘封着。

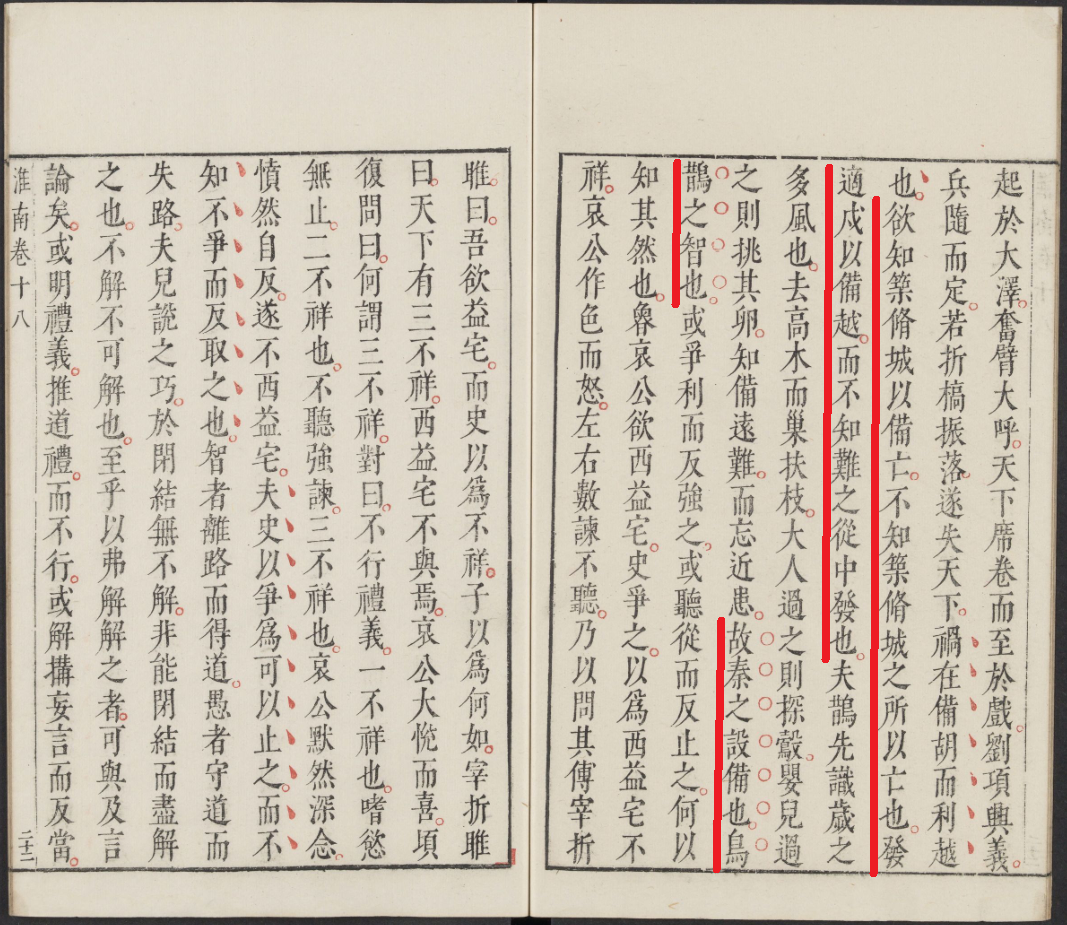

据最早记载监禄(史禄)凿渠的《淮南子·人间训》:

“事或为之,适足以败之;或备之,适足以致之。何以知其然也?秦皇挟录图,见其传曰:‘亡秦者,胡也。’因发卒五十万,使蒙公、杨翁子将,筑修城,西属流沙,北击辽水,东结朝鲜,中国内郡輓车而饷之。又利越之犀角、象齿、翡翠、珠玑,乃使尉屠睢发卒五十万,为五军,一军塞镡城之岭,一军守九疑之塞,一军处番禺之都,一军守南野之界,一军结余干之水,三年不解甲弛弩,使监禄无以转饷,又以卒凿渠而通粮道,以与越人战,杀西呕君译吁宋。而越人皆入丛薄中与禽兽处,莫肯为秦虏。相置桀骏以为将,而夜攻秦人,大破之,杀尉屠睢,伏 尸流血数十万。乃发适戍以备之。当此之时,男子不得修农亩,妇人不得剡麻考缕,蠃弱服格于道,大夫箕会于衢,病者不得养,死者不得葬。于是陈胜起于大泽,奋臂大呼,天下席卷,而至于戏。刘、项兴义兵随,而定若折槁振落,遂失天下。祸在备胡而利越也。欲知筑修城以备亡,不知筑修城之所以亡也,发适戍以备越,而不知难之从中发也。夫鹊先识岁之多风也,去高木而巢扶枝,大人过之则探彀,婴儿过之则挑其卵,知备远难而忘近患。故秦之设备也,乌鹊之智也。”

图: 《淮南鸿烈解》卷十八《人间训》 明刻朱墨套印本

许多研究灵渠的人,只把这段文字当作历史来读,其实,细读原文,就会发现,这段文字表述的是一个哲学问题,而不是一个历史问题。

文章的起始句子,是一个富于哲理的设问句:“事或为之,适足以败之;或备之,适足以致之。何以知其然也?”这句话的意思是,有时候人为地去做自己认为很有用的事,却恰恰是败坏了它;有时候有意去防范某种祸患,却恰恰是招致它的到来。怎么知道它会是这样的呢?作者以秦始皇得到一册录图,发现上面的解说文字写着:“亡秦者,胡也。”秦始皇为了防“胡人”,于是征调五十万大军,命令蒙恬、杨翁子修筑长城。秦始皇又贪图百越之地的犀角、象牙、翡翠、珠玑之类的奇珍异宝,又派尉屠睢率五十万大军南攻百越,命监禄(史禄)凿渠以通粮道,为秦军转饷。这两件事搞得天下百姓苦不堪言,遂引发陈胜造反,刘邦、项羽等纷纷起兵响应,义兵势如摧枯拉朽,秦朝很快就灭亡了。秦始皇原本打算修长城是为了防止被“胡人”灭亡,谁知恰恰是修长城导致了秦朝的灭亡。秦始皇略取百越之地,调动大批囚徒去戍守,谁知恰恰是从这中间爆发了灾难(秦亡)。

淮南子接着讲了一个极富哲理的小故事:那乌鸦、喜鹊预先知道一年中哪个季节多风暴,于是便将原本在大树顶端的巢,迁到低矮路旁的树枝上以避风暴。谁知这样一来,路人随手就可以掏到雏鸟,小孩顺路就可挑破鸟蛋。乌鸦和喜鹊知道预防远期的祸患,却不知这样一来,又造成了眼前的灾难。以此来看,秦始皇的所谓防备,只是像乌鸦、喜鹊之类的小智慧。

这个观点,在很长一段时间,影响着后世的史家对秦始皇修长城和南攻百越(包括监禄凿渠)的记述和评价。他们反复地把这两件事,作为秦始皇两大暴政导致秦朝灭亡的历史教训,提醒历代统治者引以为鉴。这就使得监禄(史禄)凿渠这件事和凿成的这条渠,在史家眼中,就没有什么历史地位可言,也就不值得一提了。更何况,在秦攻百越的战争中,监禄(史禄)奉命凿渠以通粮道,凿渠只是一个解决通粮道转饷临时性的军事后勤供应工程,它的规模比万里长城小得几乎可以略而不计。另外,此渠筑成,也并非马上扭转了秦军被动挨打的局面,反而造成了秦军统帅尉屠睢被越人杀死,秦军“伏尸流血数十万”的败局,秦始皇“乃发适戍以备之”,最后是靠这批犯罪之人遣戍岭南百越之地,才稳定了南攻百越的战局。所以从军事上说,它也不是一个可以作为成功的战例来记述,也更不能从水利灌溉上和它同时代的都江堰、郑国渠比肩。

这就是唐以前为何史家不记灵渠的原因。除上述原因外,《汉书·沟洫志》在齐人杜延年(执掌朝政的霍光大将军的亲信)的上书中有一句话,透露了一个大秘密:“天下常备匈奴而不忧百越,以其水绝壤断也。”就是说,在汉代常常要防备北方匈奴的南侵,而不必忧虑岭南百越之患,是因为地理上百越与中原“水绝”,即水上交通断绝;“壤断”,即因五岭这道大自然屏障,隔断了中原与岭南百越土地上的接壤,陆上交通也断绝,因此岭南百越人无法逾岭北上攻击中原王朝。那么,还要灵渠来干什么呢,否则不是自我引发边患吗?可见在汉代和以后相当长的时间里,监禄(史禄)凿的这条渠是“水绝”的,人们不记它,甚至忘记了它也就不奇怪了。

图:《汉书》卷二九《沟洫志》宋庆元元年建安刻本

灵渠沟通珠江与长江两大水系的宏伟事业,“乃用导三江,贯五岭,济师徒,引馈运。”(唐·鱼孟威《桂州重修灵渠记》)“秦史禄导海阳山水,逆为石矶以激水,分岭而下,会湘桂二水合为一。北通京师,南入于海,厥功弗究。”(宋·李师中《重修灵渠记》)“夫徒河虽小,实三楚两粤之咽喉,行师馈粮以及商贾百货之流通,唯此一水是赖。”(清·陈元龙《重修灵渠石堤陡门记》)灵渠的巨大作用,明显是在唐代以后的事了。

图:(唐)鱼孟威:《灵渠记》

载《[嘉靖]广西通志》卷十六《沟洫志》

明嘉靖刻本

图:(宋)李师中:《重修灵渠记》

载《[嘉靖]广西通志》卷十六《沟洫志》

明嘉靖刻本

我们也没必要指责司马迁、班固、郦道元这些大师们的“历史局限性”,毕竟,灵渠是一坛陈酿老酒,需要历史的发酵,才显出它的醇香美味来。

本文作者:黄继树

(作者系著名作家,享受国务院特殊津贴,广西优秀专家,广西作协原副主席、桂林市文联原主席、桂林市作协原主席。著有《桂系演义》《败兵成匪》《北伐往事》《灵渠》《陈宏谋》等。)

转载请注明作者和出处,谢谢配合!

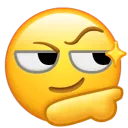

灵渠文化与文明系列讲座第二讲

黄继树老师将会在榕湖分馆

和大家聊一聊

灵渠与都江堰、郑国渠和长城

也欢迎大家继续来听课哦~

广西壮族自治区桂林图书馆 临桂总馆

地址:广西壮族自治区桂林市临桂区凤凰路 一院两馆

广西壮族自治区桂林图书馆 榕湖分馆

地址:广西壮族自治区桂林市秀峰区榕湖北路15号

广西壮族自治区桂林图书馆 安新分馆

地址:广西壮族自治区桂林市安新北路7号