桂林人爱吃酸菜,许多居民家庭将芥菜、豆角、笋子、藠头、萝卜等洗净后,整个或切成条块,以盐水腌渍,再加进适量的老酒、辣椒、花椒、八角、桂皮等调味品,装入酸坛子内,放置一段时间后腌制成酸菜食用。这样制作的酸菜,微带酸辣味,清香爽口,能增进人的食欲。桂林人食用酸菜的生活习俗,从桂州窑出土的隋唐青瓷酸菜坛,可将其历史至少追溯到一千四百多年前。

1988年,桂林市的考古工作者,在位于市区南7公里的柘木镇,清理发掘了3座窑址,其中1号窑141件隋唐时期的青瓷檐口坛(酸坛)出土,2号窑出土153件北宋时期青釉檐口坛,2013年在桂林王城东巷的考古发掘中又发现唐代青瓷檐口坛口部残件、明清时期和近代檐口坛。

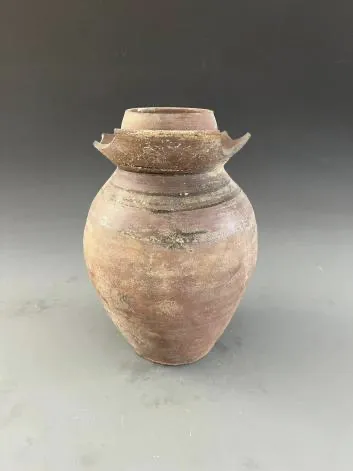

2013年东巷考古出土的唐代檐口坛残件

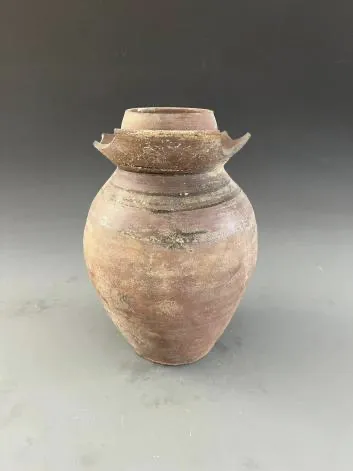

2013年东巷考古出土的明清时期檐口坛

2013-2014年桂林市文物工作队(今桂林市文物保护与考古研究中心)清理桂州窑数十座窑址发现大量的隋唐和北宋时期的檐口坛。这些坛的形制与现在人们所用的酸坛完全相同。

桂州窑考古出土的北宋檐口坛

酸坛或泡菜坛,因其口沿置双唇,故可以注入水而使坛内贮存物品封闭,隔绝空气,长久保存。考古出土的酸坛一般称之为双口坛、双唇坛或檐口坛,上用配置的器盖或碗盖住。主要是作泡菜用,当然也可能用作贮酒器物。泡菜坛的发明被认为是在汉代。中国许多考古发现中,泡菜坛的特殊结构在汉墓中发现的最多,比如上海出土的“西汉泡菜坛”和“东汉泡菜坛”,还有重庆涪陵发掘的双唇四系陶罐等等。这些都说明了泡菜坛在汉代已经相当普遍了。而泡菜的历史其实可以追溯到更早的时候。《诗·小雅·信南山》里面说“田中有庐,疆场有瓜,是剥是菹,献之皇祖”,“菹”就是指腌菜、酸菜。这是距今有2800多年的西周时期了。这可以说是有载以来世界上最早的泡菜了。能在《诗经》中记载,可见泡菜在古代中国是非常受欢迎的。随着时间的推移,泡菜的制作工艺和品种都得到了很大的发展。元明清时期,泡菜的工艺和品种都已经有了很大的进步。到了现代,泡菜更是成为了桂林饮食文化中的一大特色,不仅在国内深受喜爱,还走向了国际舞台。泡菜坛不仅仅是用来制作泡菜的工具,它还承载了丰富的历史文化内涵。在古代,泡菜坛可能是家庭中的重要物品,见证了一代代人的饮食生活和文化传承。如今,泡菜坛已经成为了中国传统饮食文化的一个重要符号,让人们在品尝美味的同时,也能感受到深厚的历史底蕴。泡菜坛子和其它的酒坛子、酱坛子、醋坛子不一样。它带一个可以装水的沿口,这个很重要。这个沿口起的作用是一个水封的作用。阻止坛子外面的空气进去,同时,可以让坛子里的气体自行出来。前面那个出土的坛子就有这个设计。这个设计很简单,是古人非常有智慧的地方。这个装置就是现在的“单向阀”。除这个可以起到水封的作用的沿口之外,和其它的坛子就没有什么不一样了。那为什么要用这种有单向阀作用的坛子来泡菜呢?原因很简单,泡菜是厌氧发酵的,而乳酸菌和一些微生物在泡菜初期发酵时会产生二氧化碳,会将坛子中的氧气挤出坛体,从而形成更好的无氧状态。另外,在发酵后期,坛内因为二氧化碳产生减少,坛体内又会形成负压状态,坛沿的水也好起到密封和减压的作用。保持好了坛内的微生态环境,坛内的乳酸菌优势更易长久,泡菜更能长期存放。我们现在能几句话说清楚,是因为科学的发展,发现了微生物的生长代谢特性,知道了利用这些特性来改变食物的风味,增加食物的功用。但古人,源于实践。